Avion III – Aders Flugapparat mit zwei Dampfmaschinen

Nach den Versuchen mit der Avion II im Jahr 1892 baute Clément Ader seine dritte Flugmaschine mit zwei Dampfmaschinen für den Antrieb der beiden Propeller.

Obwohl die Avion II nicht wirklich geflogen ist, begann Ader mit dem Bau der Avion III. Auch bei diesem Modell behielt Ader die Grundkonstruktionsmerkmale bei. Gegenüber dem Vorgängermuster waren also keine grundlegenden Verbesserungen in Bezug auf die Flugeigenschaften bzw. Flugstabilität durchgeführt worden. Das sollte sich bei der späteren Erprobung rächen.

Avion III - Technische Details

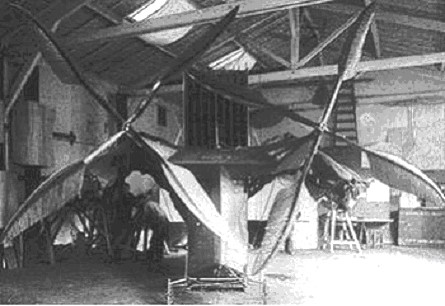

1894 wurde mit dem Bau des „Avion III“ begonnen. Im Laufe des Jahres 1897 wurde dieses Fluggerät in den Aderschen Werkstätten fertig gestellt. Die Flügel besaßen immer noch die typische Fledermaus-Form der „Éole“. Das Fluggerät besaß eine Spannweite von 15 Metern und die gesamte Flügelfläche betrug 38 qm². Das Leergewicht der Maschine betrug 246 kg. Das Startgewicht lag bei 360 kg.

Die beiden gegenläufigen Propeller wurden von zwei Dampfmaschinen angetrieben, welche durch Alkoholverbrennung den notwendigen Dampfdruck von 10 Atmosphären im Kessel erzeugten. Dieser Druck wurde dann auf zwei horizontal arbeitende Zylinder geleitet, die dann wiederum die beiden längs angeordneten Kurbelwellen in Bewegung setzten.

Die beiden Dampfmaschinen arbeiteten im vorderen Teil des Rumpfes und leisteten je 20 PS bei 600 Umdrehungen pro Minute. Das Eigengewicht je Dampfmaschine betrug nur 21 kg.

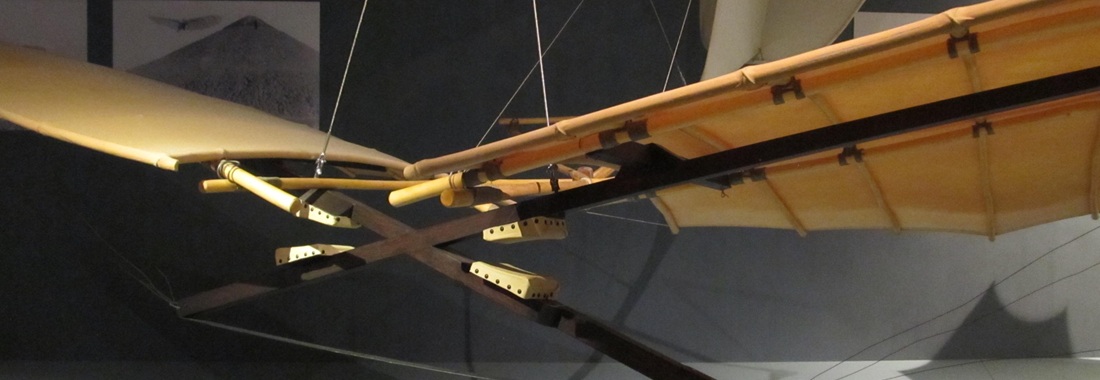

Jede Dampfmaschine stellte einen Mischantrieb dar, der jeweils aus zwei horizontalen Hochdruck- und zwei Niederdruck-Zylindern bestand. Das längs gelagerte Kurbelgestänge brachte direkt die Kraft auf je eine der Antriebwellen der Vier-Blatt-Propeller, die einen Durchmesser von rund drei Metern besaßen.

Für den Flugzeugführer blieb nur ein kleiner Platz hinter den Antriebsmaschinen. Von dort aus hatte er so gut wie keine Sicht nach vorn. Wollte er sich seitwärts Orientierung nach vorn verschaffen hätte er sich immer weit hinauslehnen müssen um etwas sehen zu können, etwa so wie auf den großen Dampflokomotiven des 20. Jahrhunderts.

Auf dem kurzen Rumpf war ein überdimensionaler Kondensator angebracht. Das Seitenruder war ähnlich konzipiert wie bei den Vorgängern, wird aber jetzt durch zwei Fußpedale links und rechts der Führerposition bedient. Zusätzlich sollte die Längsstabilität durch Verstellen der Tragflügel gewährleistet werden. Das dreirädrige Fahrwerk wurde ebenfalls vom Vorgängermodell übernommen.

Ursachen für den missglückten Versuch

Am 12. und am 14. Oktober 1897 wurde der „Avion III“ wieder bei Satory einer Kommission des Kriegministeriums vorgeführt. Nach dem der Apparat nach dem Start abhob kippte der Flieger leicht zur Seite, hatte Bodenberührung und schlug auf. (ähnlich wie bei dem Versuch mit dem Flugapparat von Alexander Moshaiski.

Mit Sicherheit waren auch in diesem Fall mehrere Faktoren ausschlaggebend für den Unfall. In erster Linie wäre die Unerfahrenheit Ader’s im Führen eines Flugapparates zu nennen, gefolgt von dem Nichtvorhandensein wichtiger Steuerelemente und den widrigen Wetterbedingungen, die am 14. Oktober herrschten.

Wie hoch und wie weit Ader mit seinem Fluggerät sprang, hüpfte oder schwebte ist nicht bestätigt. Einige Mitglieder der Kommission des Kriegsministeriums behaupteten später, dass der Apparat ca. 300 m weit geflogen sein soll.

Auf eine Besonderheit sollte noch hingewiesen werden. Die beiden Propeller waren links bzw. rechts des Rumpfes angebracht und drehten sich gegeneinander. Beide Propellerkreise überlappten sich aber und das nicht unerheblich. Eine Propellerwelle wurde nach vorn bzw. die andere ein Stück zurückgesetzt, damit die Propellerblätter nicht gegeneinanderschlugen. Eine doch eigenwillige Idee, die wohl den Ursprung ihrer Notwendigkeit in der Gesamtkonstruktion Flügel/Rumpf hatte.

Eine Beeinflussung des „hinteren“ durch den „vorderen“ Propeller in Bezug auf die Zugkraft kann auch nicht ausgeschlossen werden, zumindest konnten beide Propeller mit Sicherheit nicht optimal arbeiten.

Mehr… Weniger…